Articles les plus récents

page précédente | 1 | ... | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ... | 337 | page suivante

-

Quelle zone industrielle au Carnet ?

8 septembre 2020, par Patrick Cotrel - #Conseil régional - #Energies - Climat - #Développement DurablePour favoriser la relance de l’économie, le gouvernement Macron a créé des zones d’activité « prêtes à l‘emploi » (ou clé en mains), afin de réduire les délais de démarrage. Les activités ainsi favorisées devraient être en rapport avec la transition écologique et numérique… La zone du Carnet a été donné comme exemple.

Les plus anciens se souviennent de ce site où devait être construite une centrale nucléaire il y a quelques dizaines d’années. Après une large mobilisation, ce projet fut abandonné après l’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République.

Sauf qu’il serait écologiquement responsable de ne pas trop consommer des surfaces naturelles ou cultivées au profit des activités industrielles ou du logement, et d’être aussi rigoureux pour l’étalement industriel et commercial qu’on ne l’est (à juste titre) pour l’étalement urbain.

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire s’est précipité pour s’étendre, sans se poser la question de la possibilité de réorganiser ses infrastructure existante, comme le port à charbon de Montoir qui va devoir grandement réduire son activité (au moins). A signaler aussi que ce site est aujourd’hui plus fragile, puisqu’il a été submergé lors de la tempête Xintia.

Voir ci-dessous le communiqué de presse élaboré par les élu.e.s écologistes et citoyens du Conseil Régional et l’organisation EELV des Pays de la Loire.

Nantes, le 4 septembre 2020

L’estuaire de la Loire comprend plus de 20 000 hectares de zones naturelles. C’est aujourd’hui le seul grand estuaire français qui ne bénéficie pas d’une protection écologique et juridique suffisante.

Le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire porte un projet d’extension sur le site du Carnet visant à transformer 110 hectares d’une zone naturelle de l’estuaire en parc d’activités éco-technologiques. Pour nous, représentant.e.s d’EELV Pays de la Loire, élu.e.s. EELV des Pays de la Loire et élu.e.s écologistes et citoyens au Conseil régional, la priorité doit aller à la préservation des espaces naturels et non industrialisés. Nous demandons donc au Grand Port Maritime de stopper son projet d’extension sur le site du Carnet et de chercher d’autres solutions que l’artificialisation d’espaces naturels de l’estuaire dans la stratégie de développement de ses activités à court et à long terme, à penser dans la perspective d’une démarche de transition écologique et énergétique.

Optimiser l’espace portuaire plutôt qu’artificialiser de nouveaux espaces

Plus que jamais aujourd’hui, le raisonnement qui conduit à privilégier les nouvelles implantations industrielles sur des espaces naturels est à inverser. A l’heure du défi climatique et du risque de submersion, l’implantation de nouveaux projets portuaires est à envisager en priorité sur les friches industrielles existantes ou futures. Le Grand Port Maritime doit faire d’urgence un état des lieux de ses espaces portuaires et définir à la fois une politique de densification foncière en optimisant les espaces existants et une politique de préservation ou de restauration des espaces naturels.(*) C’est dans ce cadre que se développeront de nouveaux emplois et activités pérennes dans des secteurs d’avenir comme celui des énergies marines renouvelables.

L’écologie de demain ne s’inventera pas en bétonnant l’espace naturel du Carnet

Le projet du Carnet est l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Sous couvert d’installation d’entreprises éco-technologiques, dont aucun projet concret n’existe à ce jour – malgré les recherches du GPM en ce sens depuis 3 ans -, le Grand Port Maritime s’apprête à remblayer et bétonner 110 hectares de zones naturelles, dont une partie de zones humides et submersibles. Dans le contexte actuel de crise climatique et d’extinction de la biodiversité, il n’y a pas lieu de réaliser ces travaux.

Renouveler le dialogue avec toutes les parties prenantes

Aujourd’hui, l’enjeu de la préservation de l’estuaire ne peut être dissocié de la stratégie de maintien et développement des activités du Grand Port Maritime. Il y a donc urgence à réunir tous les acteurs autour de la table : direction du port, Etat, collectivités, associations, riverains et entreprises pour remettre à plat la stratégie du Grand Port Maritime et prioritairement engager un dialogue sur l’avenir de l’estuaire en tant que territoire de biodiversité à préserver, en intégrant le risque de submersion aujourd’hui sous-estimé, ainsi que le développement du port autour d’une industrie écologique.

EELV Pays de la Loire, les élu.e.s EELV des Pays de la Loire et les élu.e.s du groupe Ecologiste et Citoyen au Conseil régionalIl y a 0 message(s) de forum -

Rassemblement des coquelicots à Sainte-Luce vendredi 4 sept à 18h30

Place du 11 novembre (face à l’église)

4 septembre 2020, par Patrick Cotrel - #Sainte-Luce - #Energies - Climat - #Développement DurableExcuses aux lecteurs de ce blog

L’accès à ce blog a été interrompu pendant 4 jours, pour des raisons techniques.

Ces problèmes sont maintenant résolus.

Bonne lecture.

Patrick Cotrel

.

.

Pour lire le message (important) de Fabrice Nicolino, fondateur du mouvement "Nous voulons des coquelicots", cliquer ici.

-

Les chiffres du chômage fin juillet de Pôle Emploi

1er septembre 2020, par Patrick Cotrel - #Au fil des jours - #EmploiRappel : En mars et avril, les contrats précaires (cat. B et C) n’avaient pas été renouvelés, ce qui a entraîné la réinscription des personnes concernées en cat. A (aucun travail effectué dans le mois). d’où ce pic des cat A en avril à hauteur de 4,3 millions de chômeurs (3,2 millions en février). Depuis, les embauches ont repris, mais avant tout en contrats précaires (d’où cette ré-augmentation des cat. B et C). Logiquement, la cat. A a diminué. Mais le total des deux (cat. A, B et C) a continué d’augmenter.

Situation en juillet :

Les tendances enregistrées les mois précédents se prolongent : baisse de la cat. A de 3,97 M. à 3,78 M ;

baisse de la cat. A de 3,97 M. à 3,78 M ;

hausse des cat. B et C de 1,89 M à 2,02 M.

hausse des cat. B et C de 1,89 M à 2,02 M.

La seule nouveauté, c’est que la somme des deux (cat. A, B et C) semble stabilisée (de 5,85 M. à 5,81 M.).

Mais ce niveau est très nettement supérieur à la situation d’avant la crise du Covid : 5,38 M. en février et 5,56 M. en février 2019.Les offres d’emploi :

L’autre menace sur la situation de l’emploi à venir est constituée par la faiblesse des offres d’emploi : le nombre d’offres d’emploi recueillies par Pôle Emploi est loin de retrouver son niveau d’avant la crise sanitaire, comme le montre le graphique ci-dessous.

offres d’emploi : le nombre d’offres d’emploi recueillies par Pôle Emploi est loin de retrouver son niveau d’avant la crise sanitaire, comme le montre le graphique ci-dessous.

En juillet 2020, il y a eu 191 000 offres, contre 282 100 en juillet 2019 : la remontée est très timide.

On retrouve à peu près la même proportion en Pays de la Loire (13 900 en 2020 contre 19 100 en 2019).

On a même une baisse un peu plus accentuée en Loire Atlantique (5 500 en 2020 contre 8 300 en 2019). D’où l’inquiétude exprimée récemment par le Directeur territorial de Pôle Emploi dans Ouest France. -

Dix-neuf maires et présidents de métropoles écologistes interviennent

26 août 2020, par Patrick Cotrel - #Au fil des jours - #Energies - Climat - #Développement DurableA l’occasion du « jour du dépassement de la Terre » le 22 août, les élus, parmi lesquels Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Michèle Rubirola, maire de Marseille, plaident dans une tribune au « Monde » pour « une relance économique au service de la planète ».

Publié le 22 août 2020 à 02h49 - Mis à jour le 24 août 2020 à 12h33Tribune

Aujourd’hui, nous avons épuisé la Terre. Mais cette année, l’échéance du « jour du dépassement de la Terre », samedi 22 août, a été retardée de trois semaines. Peut-on s’en réjouir ? Doit-on s’en contenter ? Ces trois semaines sauvées résultent de la pandémie qui a paralysé nos économies, nos productions, nos déplacements. Pas de quoi se réjouir, donc. Mais cette crise nous force à la lucidité collective mettant au jour nos insuffisances, nos dépendances dans un espace livré à la mondialisation.

Pour peu que l’on questionne alors nos modes de vie s’entrouvre la possibilité d’un monde d’après. Nous pouvons encore inverser la courbe de la destruction de nos écosystèmes. Nous devons pour cela imaginer un changement durable de nos modes de vie, de production et de consommation qui ne soit pas uniquement contraint par l’urgence. Qui ne soit pas subi mais choisi. Qui résulte de nos choix politiques, de nos options économiques.

« Nos villes ont un cruel besoin de sortir des logiques de compétitivité, de concurrence, de globalisation »

Récemment élus, nous mesurons notre responsabilité vis-à-vis des habitantes et des habitants de nos territoires. Mais bien au-delà. Car nous sommes déterminés à initier un mouvement local qui a vocation à s’étendre. Sur nos territoires nous conduirons les objectifs de la COP21, et plus encore. Nos engagements politiques sont clairs depuis le début. Nous sommes résolus à enrayer le dérèglement climatique et ses conséquences sociales et économiques. Nos choix budgétaires de l’automne traduiront cette transition économique et écologique.Par l’écologie, nous offrons une autre voie, celle de la résilience, celle d’une relance économique au service de la planète. La voie qui nous offre un avenir. Les crises à répétition que nous vivons imposent que nous fassions des choix clairs et intelligents, bien loin du « en même temps ». Et pour commencer, il y a urgence à engager la relocalisation de nos économies, l’ancrage de nos vies dans nos territoires.

Les solutions sont d’abord locales, ce sont celles du quotidien, celles que nous partageons toutes et tous dans nos rues, nos écoles, nos commerces. Par la commande publique, nous devons, lorsque cela est possible, privilégier la production locale. Nos villes ont un cruel besoin de sortir des logiques de compétitivité, de concurrence, de globalisation. Nos générations et celles à venir ont besoin d’un changement de paradigme. Nous le réussirons ensemble, sans laisser personne au bord du chemin.

Répondre à l’urgence

L’écologie est la meilleure alliée de l’économie parce qu’elle naît de nos quotidiens. Rénover thermiquement nos logements, structurer des filières locales, soutenir les entrepreneurs engagés pour la transition, c’est créer des emplois non délocalisables et qui redonnent du sens pour celles et ceux qui les occupent. Loin de l’anonymat des grandes surfaces, de la publicité outrancière, nous défendons une économie de proximité portée par des commerces et des artisans locaux.

Nos villes seront celles des enfants, des aînés, pour toutes et tous. La nature reprendra sa place dans les cours d’école, dans nos rues partout où elle en a été bannie. Les repas offriront une alimentation saine et savoureuse et accessible à tous les budgets. Naître et grandir en ville redeviendra une force parce que nous croyons qu’elles peuvent être à nouveau respirables, apaisées et solidaires.

Nous devons toutes et tous nous engager dans la grande transition qui s’impose. C’est l’ambition que nous défendons, répondre à l’urgence sociale, économique et climatique, chacune et chacun à notre échelle. Le gouvernement s’inscrit dans une logique de continuité et de conservatisme d’un monde qui ne sait pas prendre soin de lui. Nous prenons notre part dans la grande transition qui s’annonce, nous appelons le gouvernement à prendre la sienne.

Signataires : Laurent Amadieu, maire de Saint-Egreve (Isère) ; François Astorg, maire d’Annecy ; Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg ; Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon ; Mohamed Boudjellaba, maire de Givors (Rhône) ; Jean-Marc Defrémont, maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) ; Béatrice Delorme, maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or (Rhône) ; Emmanuel Denis, maire de Tours ; Grégory Doucet,maire de Lyon ; Christian Duchêne, maire de Saint-Fons (Rhône) ; Pierre Hurmic, maire de Bordeaux ; Pia Imbs, présidente de la Métropole de Strasbourg ; Christian Métairie, maire d’Arcueil (Val-de-Marne) ; Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers ; Eric Piolle, maire de Grenoble ; Nadine Reux, maire de Charnècles (Isère) ; Michèle Rubirola, maire de Marseille ; Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure) ; Anne Vignot, maire de Besançon et présidente du Grand Besançon -

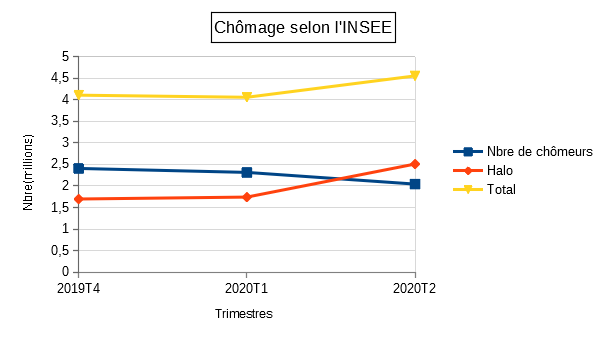

L’INSEE et l’évolution du chômage en temps de crise sanitaire

23 août 2020, par Patrick Cotrel - #Au fil des jours - #EmploiChômage et ‘halo autour du chômage’ :

Dans son résumé trimestriel, l’INSEE nous prévient : « Une baisse en trompe l’oeil... ». Et effectivement, les sondages réalisés par l’INSEE fin juin donnent des résultats … surprenants : Partant d’un chiffre de 8,1 % de la population active fin 2019, le chiffre de juin s’établit à 7,8 % fin mars et 7,1 % fin juin !

L’explication de ce résultat tient à la définition du chômage utilisée par l’INSEE (définition du Bureau International du Travail) : est reconnu chômeur quelqu’un qui n’a pas travaillé (même une heure) durant la semaine, qui est disponible pour travailler dans les deux semaines à venir et qui a fait des démarches actives de recherche de travail dans le mois précédent. Dans ces conditions, on comprend aisément que des personnes qui sont confinées aient pu répondre par la négative à l’une ou l’autre des questions posées lors du sondage (anonyme) de l’INSEE….

On le sait, pour éviter la rigueur de cette définition du chômage, l’INSEE a créé une autre catégorie : le « halo autour du chômage » qui comprend des personnes qui ne répondent pas strictement à la définition, mais qui sont privées d’emploi et souhaitent retrouver un travail. Et si on prend en compte cette catégorie, et surtout le total des deux, on obtient une vision plus crédible du phénomène actuel (voir courbes).

Celà n’est pas surprenant. De la même façon, avec les chiffres de Pôle Emploi, si on ne regarde que les chiffres de la catégorie A, on passe à côté de la réalité du ‘phénomène chômage’. Il faut aussi regarder les catégories B et C (celles et ceux qui ont accepté un ’petit boulot’ de quelques jours ou quelques heures au cours du mois précédent), comme le montre les courbes suivantes dans l’article du 29 juillet dernier. (pour le relire, cliquer ici.

Il faut aussi regarder les catégories B et C (celles et ceux qui ont accepté un ’petit boulot’ de quelques jours ou quelques heures au cours du mois précédent), comme le montre les courbes suivantes dans l’article du 29 juillet dernier. (pour le relire, cliquer ici.Cependant, les analogies s’arrêtent là, puisqu’il est impossible d’établir une correspondance entre les définitions utilisées par les deux institutions.

Autres indicateurs de l’INSEE :

Comme indiqué dans les articles précédents, l’INSEE nous donne des chiffres intéressants sur l’évolution des différents types de contrats de travail.

Quelques constats :

le nombre de personnes au travail a diminué au cours du second trimestre 2020. Le chômage a donc gagné du terrain.

le nombre de personnes au travail a diminué au cours du second trimestre 2020. Le chômage a donc gagné du terrain.

pour le moment, le nombre de personnes en CDI a peu diminué (mais quand même de 0,3 % de la population). C’est grâce à la politique de compensation du chômage partiel. Mais on sent que cela ne va pas durer indéfiniment.

pour le moment, le nombre de personnes en CDI a peu diminué (mais quand même de 0,3 % de la population). C’est grâce à la politique de compensation du chômage partiel. Mais on sent que cela ne va pas durer indéfiniment.

Par contre, ce sont les contrats précaires (CDD et intérim) qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire.

Par contre, ce sont les contrats précaires (CDD et intérim) qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire.Attendons la suite, avec les chiffres de Pôle Emploi de fin juillet.

page précédente | 1 | ... | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ... | 337 | page suivante